|

阅读:20899回复:50

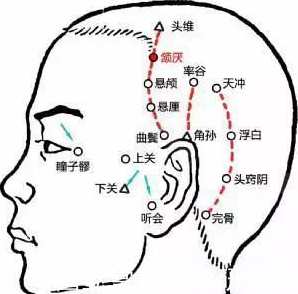

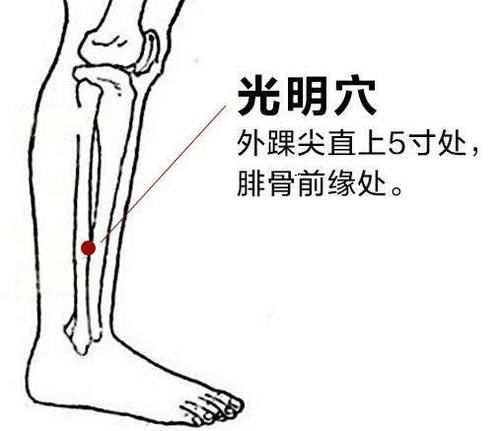

每日一穴颔厌穴 颔厌穴在头部鬓发上,当头维与曲鬓弧形连线的上四分之一与下四分之三交点处。颔厌穴位于鬓发中,当头维穴与曲鬓穴间沿鬓发弧形连线的上1/2中点处。 图片:t01d805f6500eb61fdf.jpg

颔厌穴意义:胆经气血在此以风行之状输向头之各部。 气血特征:气血物质为天部的阳热风气。 运行规律:循胆经下传于悬颅穴并输向头之各部。 颔厌穴功效:推动足阳明气血的传递,颔厌穴有疏经通络,清热散风,通络止痛的作用。 主治疾病:颔厌穴主治颞、耳、目等疾患。如偏正头痛、耳鸣耳聋、目眩、齿痛、身热、善嚏、惊痫、手腕痛等。现代又多用颔厌穴治疗血管性头痛、神经性耳聋等。 颔厌穴主治偏头痛,眩晕,耳鸣,齿痛,口眼斜,瘈疭惊痫等。

精神神经系统疾病:偏头痛,三叉神经痛,眩晕,癫痫,面神经麻痹; 五官科系统疾病:耳鸣,结膜炎,牙痛, 穴位配伍: 颔厌穴配悬颅穴治偏头痛; 图片:9k= (1).jpg

图片:t01045a1c625c2bb1bc.jpg

图片:t01eca98602eca93c2a (1).jpg

图片:t018ab9dd76aa096f31 (1).jpg

图片:t015f7cc091dea98588.jpg

图片:t010de6d51b0c0cfb50.jpg

图片:t01c00af15f50085e79 (1).jpg

图片:t01c9288a6ca3f282d8 (1).jpg

治法:寒则补而灸之,热则泻针出气。 针刺方法:向后平刺0.3~0.4寸,局部酸胀。 艾灸方法:艾条灸5~10分钟。 |

|

|

|

沙发#

发布于:2020-03-06 12:19

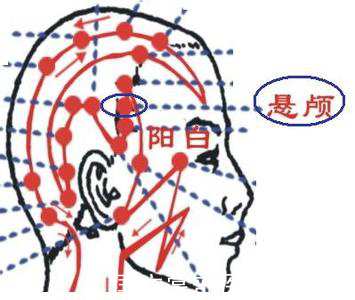

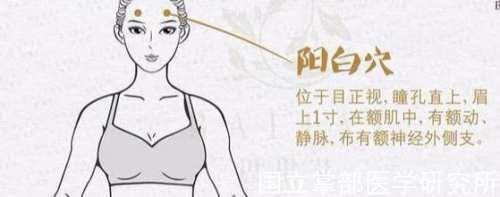

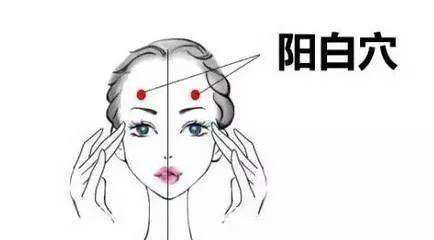

阳白穴 图片:20190604145116_30024f746f8661a09c50cd31ae4c3282_1.jpg

图片:20190604145116_30024f746f8661a09c50cd31ae4c3282_2.jpg

阳白穴:祛风清热、益气明目、清头明目、祛风泄热的作用。 主治病症:对于三叉神经痛、眼睛疲劳等病征的治疗都有显著的效果。阳白穴主治眼目、头面等疾患,如头痛、项强、目赤肿痛、眼睑动、胬肉攀睛、迎风流泪、瞳子痒痛、目眵、雀目等。现代又多用阳白穴治疗眶上神经痛、眼睑下垂、近视、角膜炎、面神经麻痹、三叉神经痛等。阳白穴主治前额痛,目眩,目痛,眼睑动,以及近视,夜盲症,面神经麻痹,眶上神经痛等。 五官科系统疾病:眼科疾病; 精神神经系统疾病:面神经麻痹或面肌痉挛,眶上神经痛等。对于三叉神经痛、眼睛疲劳等病征的治疗都有显著的效果。 穴位配伍 阳白穴配太阳穴、睛明穴、鱼腰穴治目赤肿痛、视物昏花、上睑下垂。 阳白穴配太阳穴、风池穴、外关穴,有祛风止痛的作用,主治偏头痛。 阳白穴配颧髎穴、颊车穴、合谷穴,有祛风活血通络的作用,主治面神经麻痹。 阳白穴配睛明穴、太阳穴,有清热止痛的作用,主治目赤肿痛。 刺灸法: 治法:寒则点刺出血或补之灸之,热则泻针出气。 针刺方法:平刺0.5~0.8寸,局部胀痛; 向下透鱼腰;向左右透攒竹、丝竹空穴,局部酸胀,可扩散至头部或眼眶。 艾灸方法:艾条灸5~10分钟。 |

|

|

|

板凳#

发布于:2020-03-05 15:16

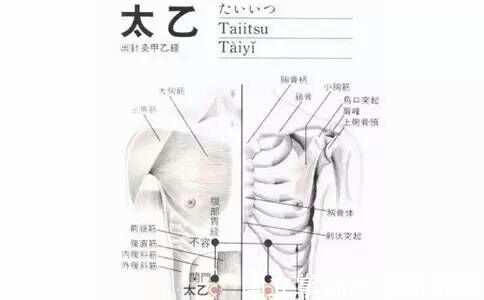

太乙穴 图片:07ac0fe61c6542e2875eb61c9be7c9db.jpg

【别名】 太一。 【穴义】 胃经气血在此形成强盛风气。 【名解】 太乙。太,大也。乙,卯木也,风也。太乙名意指胃经气血在此形成强盛风气。本穴物质为关门穴传来的水湿云气,因其较为滞重,运行是从关门穴的天之上部传至本穴的天之下部。水湿云气至本穴后,因受腹部外传之热的作用,水湿之气膨胀扩散形成横向运行的强盛风气,故而本穴名为太乙。太一名意与太乙同,一通乙。 【气血特征】 气血物质为天部强劲的风气。 【运行规律】 风气循胃经向穴外传输。 【功能作用】 除湿散热。 【治法】 寒则补而灸之,热则泻针出气。 〖取穴方法〗上腹部,脐中上2寸(下脘)旁开2寸处,当不容与天枢连线的下 1/3折点。 〖穴位配伍〗配中脘治胃痛。 图片:01bdf91f423d4502907a4e188911765b.jpg  |

|

|

|

地板#

发布于:2020-03-04 14:47

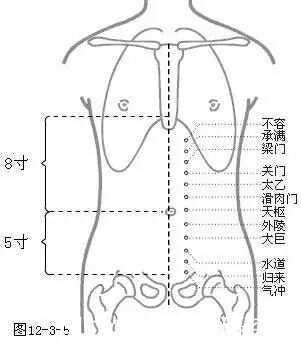

水道穴 腧穴定位:

水道穴在下腹部,当脐中下3寸,距前正中线2寸。 取穴时,仰卧位,在天枢直下3寸,关元穴(任脉)旁开2寸处取穴。 水道穴位于下腹部,当脐中下3寸,前正中线旁开2寸。仰卧取之。 仰卧位,在脐中至耻骨联合上缘连线的上3/5与下2/5交点,中线旁开2寸处取穴。 图片:cca28335e5dde7113c50c21cacefce1b9f16619e.jpg

传输胃经的地部经水。 水道有利水消肿,调经止痛,清湿热,利膀胱的作用。 水德乃长养万物之大道,水道穴处适当膀胱,为水之通路,本穴能行水利尿,主治膀胱热结,小便不通,或膀胱虚寒,痛引阴中。《铜人腧穴针灸图经》:“治膀胱有寒,三焦结热,小便不利。” 水道穴主治小腹胀满,腹痛,月经不调,痛经,子宫下垂,卵巢炎,盆腔炎,不孕,小便不利,小腹胀痛,遗尿,便秘,二便不通,疝气偏坠,腰背强急,胞中瘕,子门寒,肾炎,膀胱炎,睾丸炎,尿潴留,水肿,尿道炎,小儿睾丸鞘膜积液,腹水,脊髓炎,脱肛等。 水道穴主治小腹胀满、腹痛、痛经、小便不利。 水道穴主治小腹胀痛,小便不利,遗尿,便秘,月经不调,疝气等。 水道穴主治少腹、前阴等疾患:如小腹胀满、二便不通、疝气偏坠、腰背强急、胞中瘕、子门寒、痛经等。 现多用水道治疗肾炎、膀胱炎、睾丸炎、尿潴留、子宫下垂、卵巢炎等。 水道穴主治小便不利;痛经,不孕;小腹胀满,水肿,疝气。 泌尿生殖系统疾病:肾炎,膀胱炎,尿道炎,尿潴留,睾丸炎,小儿睾丸鞘膜积液; 妇产科系统疾病:盆腔炎,子宫病,卵巢病; 其它:腹水,脊髓炎,疝气,脱肛,便秘。 图片:5602d3628535e5dd4cae24357dc6a7efcc1b629e.jpg  |

|

|

|

4楼#

发布于:2020-03-03 11:28

申脉穴 简易取穴:在外踝骨下缘正中。

学术定位:在足外侧部,外踝直下方凹陷中。 八脉交会穴:通阳跷脉。 腓骨肌下支韧带,腓骨长、短肌(腱),距骨外侧韧带;腓肠神经,腓浅神经;跗外侧动脉,腓动脉跟外侧支,足底外侧动脉,小隐静脉,外踝前、后动静脉;距骨。 释义 申,通“伸”,伸展;脉,经脉。穴属膀胱经,又是阳跷脉的起点,由此向阳跷脉伸展。 功能 预防改善头痛,眩晕,癔病,癫痫,精神病;腰腿痛,踝关节痛。 图片:386385257cf841a794b7e1602578c58d.jpg

|

|

|

|

5楼#

发布于:2020-03-03 11:24

上星穴 简易取穴:在前发际正中直上拇指宽处。

学术定位:在头部,当前发际正中直上1寸。 督脉。 督脉在身体内循行的路线:起于胞中,下出会阴,向后至尾骶部的长强穴,沿脊柱上行,经项部至风府穴,进入脑内,络脑,沿头部正中线,上至巅顶的百会穴,经前额下行鼻柱至鼻尖的素寥穴,过人中,至上齿正中的龈交穴。 分支:在脊柱尾骨端与足少阴肾经、足太阳膀胱经的脉气会合,贯脊,分出后,属肾。从小腹直上贯脐,向上贯心,至咽喉与冲、任二脉相会合,到下颌部,环绕口唇,至两目下央。 额肌;额神经的滑车上神经;额动静脉分支;骨膜,额骨;大脑,间脑。 释义 上,上方;星,天上之星。人头形圆象天,穴居头上,如星在天。 功能 前头痛,眩晕,角膜炎,鼻炎;高血压,脑动脉硬化症,中风,癔病,癫痫,精神病。 图片:fc1a2fca85d047a09630764f3c6f7fea.jpg  |

|

|

|

6楼#

发布于:2020-03-01 02:20

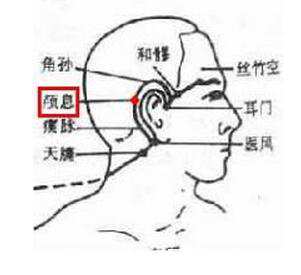

颅息穴 颅息穴归属手少阳三焦经,有缓解治疗头痛、耳鸣耳痛、小儿惊痫、呕吐等作用,颅息穴的位置:沿耳轮连线的上、中1/3的交点处,详见本文图解颅息穴的准确位置图及穴位疗法。

1、颅息穴的位置:位于头部,当角孙穴与翳风穴之间,沿耳轮连线的上、中1/3的交点处。 2、取穴方法:侧坐位,在头部,乳突中央,角孙与翳风沿耳轮弧形连线的上1/3与下2/3的交点处。 3、快速取穴:侧坐位,在头部,于耳后发际,瘈脉穴与角孙穴沿耳轮连线的中点处。 4、穴位解剖:有耳后动、静脉;布有耳大神经和枕大神经的吻合支。 图片:u=1248839195,837416252&fm=11&gp=0.jpg

一、穴名解说: 【颅息穴】经穴名。出自于《针灸甲乙经》。属于手少阳三焦经穴位图。别名:颅骢穴。 穴位含义:三焦经的天部之气在此收引冷降。 (1)“颅息穴”。“颅”,头盖骨也、肾主之水也,此指天部的冷降水气。“息”,停息也。该穴名意指三焦经的天部之气在此收引冷降。本穴物质为角孙穴传来的天部水湿之气,至本穴后其变化为进一步的散热冷降,如风停气止之状,故名“颅息穴”。 (2)“颅骢穴”。“颅”,头盖骨也、肾主之水也,此指天部的冷降水气。“骢”,同囟,囟为连合胎儿或新生儿颅顶各骨间的膜质部,亦即间隙也。颅骢名意指天部的水湿之气在本穴由天之上部降至天之下部。理同颅息名解。 气血特征:气血物质为天部的凉湿水气。 运行规律:散热冷降后下传瘈脉穴。 功能作用:清热降浊。 二、颅息穴位的作用功效: 1、主治病症:头痛、牙痛、耳鸣耳痛、小儿惊痫、呕吐、癫痫等 2、作用功效:通窍熄风、镇惊止痛。 3、临床应用:现代常用于治疗头痛、中耳炎等。 4、颅息穴位配伍:颅息穴配风池穴、太阳穴、天冲穴、脑空穴缓解治疗偏头痛、头风病; 颅息穴配太冲穴缓解治疗小儿惊痫、呕吐涎沫、瘈疭。 【文献摘要】《针灸甲乙经》:“身热痛,胸胁痛不可反侧,颅息主之。”;《针灸大成》:“主耳鸣痛,喘息,小儿呕吐涎沫,瘈疭发痫。”;《铜人针灸经》:“治身热头重,胁痛不得转侧。” 图片:u=506594427,2363262234&fm=26&gp=0.jpg  |

|

|

|

7楼#

发布于:2020-03-01 02:01

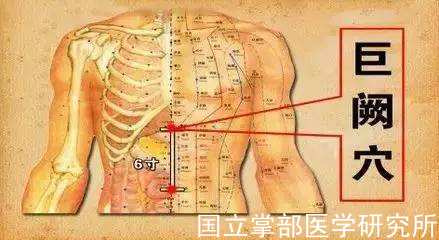

巨阙穴 【位置】巨阙穴位于腹部中部,左右肋骨相交之处,再向下二指宽即为此穴。

【含义】胸腹上部的湿热水气在此聚集。 【用于】常用于缓解治疗胸痛、心痛、惊悸、胸满气短、腹胀暴痛、呕吐、癫狂、痫证、口腔溃疡、肤色异常、粉刺等 【功能】募集心经气血。 【穴位配伍】 ①心绞痛:配内关穴 ②癫狂痫证:配内关穴、人中穴 ③急性心肌梗塞:配足三里、膻中穴、内关穴、三阴交穴、心平穴、心俞穴 图片:Z.jpg

|

|

|

|

8楼#

发布于:2020-02-29 13:16

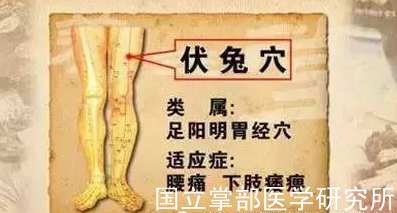

伏兔穴 伏兔穴位于大腿前外侧,髂前上棘与髌骨外缘连线上,距髌底外侧端6寸处《针灸甲乙经》。或术者以手腕横纹抵患者膝盖上缘,当中指到达处是穴。

简便取穴:以手掌掌后第一横纹中点,按在髌底中点处,手指并拢向上直压在大腿上,中指尖到处是穴。正坐屈膝或仰卧位,医者以手掌后第1腕横纹置于膝盖上缘压于大腿上,当中指尖处取穴。 图片:u=1295438374,2129535975&fm=26&gp=0.jpg

伏兔穴意义:胃经中的脾土微粒在此沉降堆积。 气血特征:气血物质为地部经水及脾土微粒。 运行规律:地部经水由脾土中渗出后下行阴市穴,脾土微粒则固化于穴周内外。 功能作用:排渗脾土中水湿,固化脾土微粒、散寒化湿,疏通经络、伏兔有散寒除湿、舒筋活络。 图片:u=1612833324,1461315167&fm=26&gp=0.jpg

腰痛膝冷,下肢麻痹,疝气,脚气。伏兔穴主治腿痛、下肢不遂、脚气、疝气、腹胀。 伏兔主治股、膝等部疾患:如下肢痿痹、股膝冷痛、寒湿脚气、寒疝、瘾疹、狂邪妄语等。现代又多用伏兔治疗下肢瘫痪、股外侧皮神经炎、膝关节及其周围软组织疾患等。 主治腰腿痛,膝冷,下肢麻痹或瘫痪,脚气;以及股外侧皮神经炎等。伏兔穴主治下肢麻痹,腰痛膝冷,脚气;疝气。 运动系统疾病:风湿性关节炎,股外侧皮神经炎,下肢瘫痪,下肢痉挛; 其它:荨麻疹,脚气,腹股沟淋巴腺炎。 穴位配伍 伏兔穴配髀关穴、阳陵泉穴治下肢痿痹。 伏兔穴配髀关穴、犊鼻穴,有疏通经络的作用,治腿膝疼痛。 伏兔穴配梁丘穴、阳陵泉穴、昆仑穴,治腿膝屈伸不利。 图片:u=454477785,2515187038&fm=26&gp=0.jpg

|

|

|

|

9楼#

发布于:2020-02-28 12:45

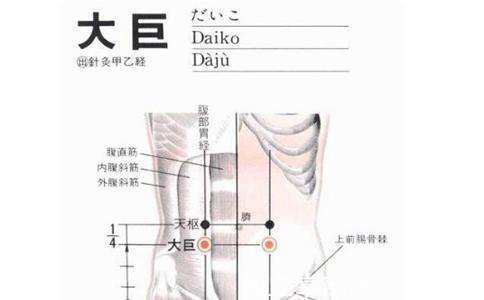

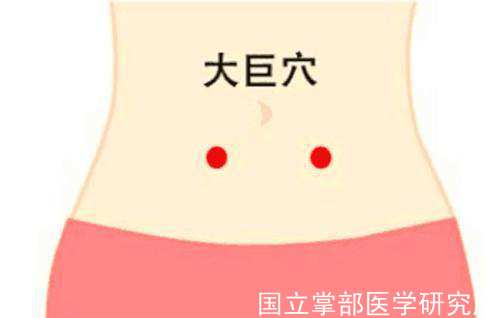

大巨穴 大巨,属足阳明胃经。大巨,二词合解,指穴内气血物质所占据的区域为大为巨。本穴物质为外陵穴传来的地部水液,其下传之水为脾土中的外渗之水,来源及流经区域巨大,如同巨大的浅溪,故名大巨。图片:0b475b1eda50442ea61ef9c64d4b4f77.jpg

在下腹部,当脐中下2寸,距前正中线2寸。 【功能主治】 小腹胀满,小便不利,疝气,遗精,早泄。 【穴位配伍】 配中极、次髎,治小便不利。 【养身保健】 1、按压大巨穴可丰胸美胸 大巨穴离人体胞宫非常近,胞宫是人体储藏生命遗传物质的场所,蕴涵人体精华。刺激大巨穴,可间接起到刺激胞宫的作用,对女性而言,有利于加速雌激素的分泌,而雌激素的分泌对乳腺又将产生刺激作用,促进乳房的再发育,让女性拥有坚挺的乳房和傲人的胸部曲线,增强女性魅力。具体手法如下:先将单手拇指置于大巨穴上,然后深吸一口气,再慢慢吐出,在吐气的过程中,用拇指压下穴位并保持6秒钟,吸气时再松开。如此再做5次即可。 2、按摩大巨穴,消解腹部脂肪 腹部是平时运动时极容易被忽略的部位,因此,脂肪易聚集于此,形成肚腩,影响体形。大巨穴是胃经经水传输的门户,刺激该穴位,可增强胃动力,促进肠道蠕动,使胃肠气血通畅,新陈代谢加快,加速脂肪的消解和排出。以肚脐为中心,配合腹部其他穴位做圆周按摩,重点按摩大巨穴消脂效果更佳。 3、按摩大巨穴,改善营养不良性面黄 食欲不振常常导致营养不良,从而引发皮肤暗淡无光、面色发黄等一系列面部问题。大巨穴是腹部的重要穴位,刺激它,可增强胃部消化能力,加强肠道蠕动。人体消化功能增强,便容易产生食欲,消除营养不良引起的各种面部问题。具体方法如下:将食指和中指并拢,双手交叠于穴位上,按揉即可。 4、按摩大巨穴,调节胃肠固肾气 大巨穴具有调节肠胃、固肾气的作用,临床上,大巨穴主要被应用于治疗食欲不振、腰痛、泄泻、痛经、便秘、阑尾炎、肠炎、肠梗阻、腹痛、尿潴留、膀胱炎、尿道炎、睾丸炎、遗精、阳痿、疝气、失眠等症。大巨穴对于女性来说可谓是个“美容穴”,对于男性疾病也有很好的效果! 图片:e1e605f21b504794942b89dc37e1550b.jpg  |

|

|

|

10楼#

发布于:2020-02-27 23:17

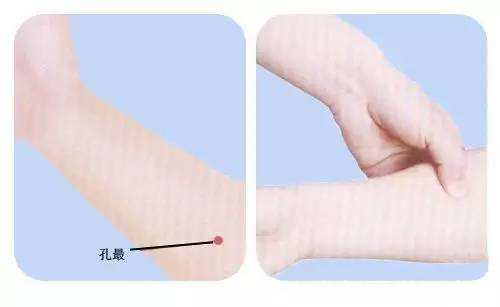

孔最穴 孔最穴,属手太阴肺经。孔最穴的主治特点,可用“急”“通”二字来概括。“急”就是治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病症。“通”就是开瘀通窍,刺激此穴,人体相关部位就可以达到通畅的目的。图片:102915939_4 (1).gif

在前臂掌面桡侧,当尺泽与太渊连线上,腕横纹上7寸。或手臂向前,仰掌向上,用另一只手握住手臂中段处,拇指指甲下压即是此穴。 图片:102915939_2.jpg

1、咳血、咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证; 2、肘臂挛痛,痔疾; 3、治疗支气管炎、支气管哮喘、肺结核、肺炎、扁桃体炎、肋间神经痛等。 【养生保健】 孔最穴对戒烟有较好的效果,针刺孔最穴后,能够及时改善因吸烟导致的肺部血流改变,具有良好的调节性效应,起到保护心和肺脏的作用,所以,戒烟的时候常取此穴。 【按摩手法】 每天用拇指指腹按压孔最穴1-3分钟,可以预防因长时间蹲坐而造成的痔疮,也可以调理肺气、清热止血。 图片:102915939_3.jpg  |

|

|

|

11楼#

发布于:2020-02-26 17:08

至阴穴 【穴位释义】

体内膀胱经的寒湿水气由此外输体表至,极也。阴,寒也,水也。至阴名意指体内膀胱经的寒湿水气由此外输体表。本穴物质为来自体内膀胱经的寒湿水气,它位于人体的最下部,是人体寒湿水气到达的极寒之地,故名至阴。 【定位】 足小趾外侧趾甲根角旁0.1寸。 【操作要点】 浅刺0.1寸。胎位不正用灸法。 【取穴方法】 侧坐或仰卧位。在足小趾外侧,由足小趾趾甲外侧缘与下缘各作一垂线之交点处,距趾甲角0.1寸,即为此穴。 【主治】 头痛、昏厥、目痛、鼻塞、鼻出血、胞衣不下、胎位不正、月经不调、难产、滞产等。 【养生保健】 用大拇指按揉至阴穴100~200次,每天坚持,可治头痛。 图片:b3b8e9b96270e0e9a6ab0d13939b25da.jpg  |

|

|

|

12楼#

发布于:2020-02-26 17:03

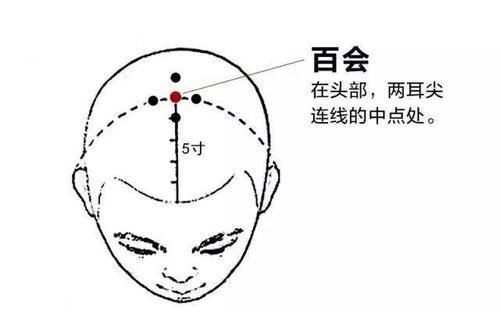

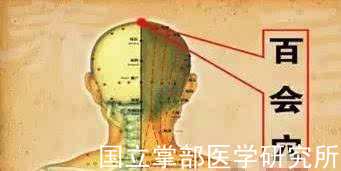

百会穴 百会穴位于头部,头顶正中心,可以通过两耳角直上连线中点,来简易取此穴(或以两眉头中间向上一横指起,直到后发际正中点。当前发际正中直上5寸,或两耳尖连线中点处)。你知道百会穴的作用都有哪些吗?我们一起来了解一下。

百会穴意义:手足三阳经及督脉阳气在此交会。 气血特征:气血物质为天之天部的充盛阳气。 运行规律:散热冷缩后循督脉下传前顶穴。 百会穴功效:升阳举陷,益气固脱,百会穴有熄风醒脑、升阳固脱、醒神志、苏厥逆、平肝熄风、升阳固脱等作用。 图片:u=314223252,3345943335&fm=26&gp=0.jpg

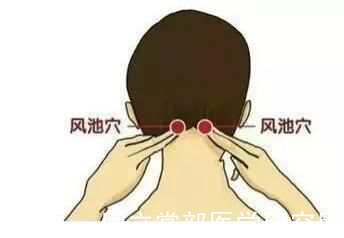

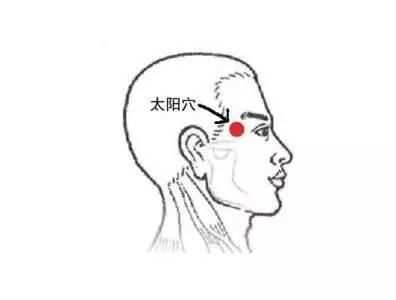

百会穴主治头痛,昏厥,耳鸣,鼻塞,眩晕,癫狂,阴挺,脱肛,痔疮,中风失语等。 百会穴主治头面五官、神志及气虚下陷等疾患:如头风、头痛目眩、耳聋、耳鸣、目不能视、鼻塞、鼻衄、口噤不开、角弓反张、小儿惊痫、脱肛、泄泻、痔疾等。 按摩百会穴治头痛方法 按压头顶的百会穴(两耳往上交会至头顶),能让全身气血通畅。手腕的神门穴(仰掌、握拳,手掌缘靠近小指侧,腕横纹上的凹陷即是穴位)则有镇定放松的效果。大家熟知的太阳穴(在眉尾和眼角之间的凹陷处),可以缓解侧边头痛的困扰。如头痛偏在前额,试试按摩合谷穴(将大拇指第一指节的横纹,贴放在另一手的虎口,大拇指的指尖处往下压,就是合谷穴)。如果是后脑疼痛,可将双手抱头按压“风池穴”(位于后颈部两侧,发际与脊椎外侧筋处,是颈部肌肉起点),舒缓症状。 图片:u=2937732985,3982597859&fm=26&gp=0.jpg

端坐在椅子上,用手掌按摩头顶中央的百会穴,每次按顺时针方向和逆时针方向各按摩50圈,每日2-3次,可以疏通经络,提升督脉的阳气。高血压的朋友用此方法,每天坚持,可以使血压稳定并降下来。对于低血压患者,刺激百会穴可以起到升提血压的作用。 点揉法 以一手的中指或食指附于百会穴上,先由轻渐重地按3-5下,然后再向左、向右各旋转揉动30-50次。如果是体质虚弱或患有内脏下垂、脱肛等症的朋友,开始按揉时动作要轻一些,以后逐渐加重,按摩的次数也可随之增多。 艾灸百会穴治鼻炎 得了过敏性鼻炎不好受,可以艾灸百会穴治疗。方法是:左手食指和中指分开,放在百会穴两侧,右手拿点燃的艾条,距离百会穴10cm~15cm艾灸。每次10~15分钟,每天一次。同时配合揉迎香穴,口禾髎,揉耳后高骨,掐合谷穴。 百会穴的好处 1、补气的效果特别好。当你感到疲劳的时候,艾灸百会10分钟,身体就能感到很轻松。 2、睡眠好。 艾灸百会穴三四个月,身体明显比以前好很多。有气虚和失眠的朋友不妨一试。 刺灸法 治法:寒则补之灸之,热则泻针出气。 针刺方法 一般沿皮刺0.3~0.5寸。若小儿囟门不合及脑积水患者慎用。 艾灸方法:艾炷灸3~5壮;或艾条灸5~15分钟。 现代多用百会穴治疗中风昏迷、精神分裂症、神经衰弱、胃下垂、子宫脱垂、高血压、低血压等。高血压,神经性头痛,美尼尔综合症,老年性痴呆,内脏下垂,精神分裂症,脑供血不足,休克,中风后偏瘫、不语。头痛、头重脚轻、痔疮、高血压、低血压、宿醉、目眩失眠、焦躁等。是治疗多种疾病的首选穴。 图片:u=266843976,3552103682&fm=26&gp=0.jpg  |

|

|

|

13楼#

发布于:2020-02-25 14:57

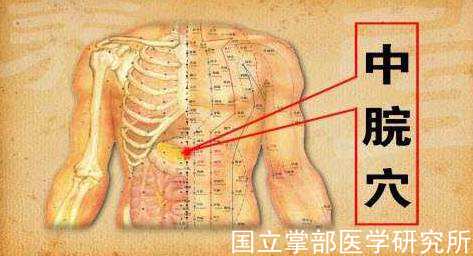

中脘穴-是治胃病的“灵魂腧穴” 适宜症状:中脘穴适用于绝大多数的胃及十二指肠疾病,如胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、萎缩性胃炎、胃下垂等。尤其对缓解胃痛和治疗消化不良十分有效。图片:t012c759559beaaae77.webp.jpg

中脘穴位于上腹部,前正中线上,脐中上4寸处。常用的方法是按揉法或摩揉法。摩揉,即是双掌重叠或单掌按压在中脘穴上,顺时针或逆时针方向缓慢行圆周推动。按摩中脘穴时应注意手下与皮肤之间不要出现摩擦,即手掌始终紧贴着皮肤,带着皮下的脂肪、肌肉等组织做小范围的环旋运动,使腹腔内产生热感为佳。操作不分时间地点,以饭后半小时做最好,力度不可过大。 图片:u=2842184338,870281274&fm=26&gp=0.jpg

配百会穴、足三里穴、神门穴治失眠、脏躁; 配膻中穴、天突穴、丰隆穴治哮喘; 配梁丘穴、下巨虚穴治急性胃肠炎; 配肝俞穴、太冲穴、三阴交穴、公孙穴治疗胃十二指肠球部溃疡 配上脘穴、梁门穴治胆道蛔虫症; 配阳池穴、胞门、子户(针灸并用),治腰痛、痛经、月经不调(子宫不正); 配气海穴、足三里穴、内关穴、百会穴治胃下垂。 |

|

|

|

14楼#

发布于:2020-02-24 04:33

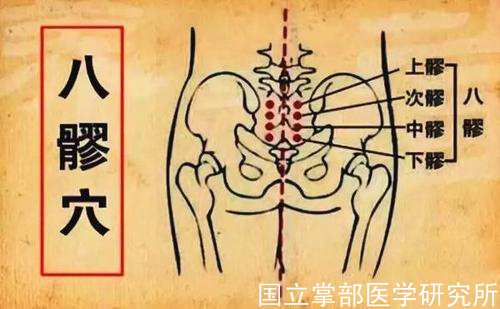

八髎穴:痛经腰痛的克星! 很多女性朋友都有过被痛经、月经不调、肩颈腰酸背痛等症困扰的经历,去医院也检查不出是什么病因引起的,这种似病非病的状态,真是令人十分难受。

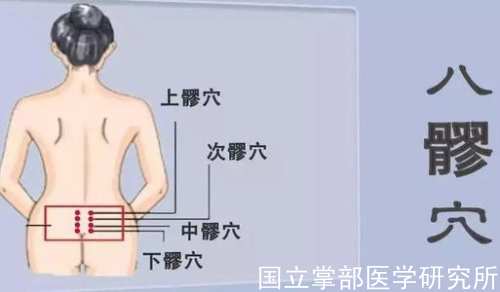

八髎(liao)穴,属于膀胱经,髎,空隙也。关于这个穴位的记载最早出自于《黄帝内经》,它是上髎、次髎、中髎、下髎几个穴位的统称,每个穴位各一对,总共八个穴位,所以称为八髎穴。其中,次髎穴对治疗腰痛和痛经的治疗效果最好。尤其是痛经,效果更加的明显。 图片:2Q==.jpg

图片:u=1511207709,175640175&fm=26&gp=0.jpg

又称上髎、次髎、中髎、下髎,左右共8个穴位,分别位于骶骨的第一、第二、第三、第四骶后孔中,合称“八穴”。 [穴位主治] 下腰痛,腰骶部疾病,下肢痿痹,坐骨神经痛,小腹胀痛,小便不利,月经不调,盆腔炎等病症。 [按摩方法] 用手掌隔着衣服横向来回摩擦,直到热感能透过皮肤。这几乎是治疗痛经的必用办法,效果非常好。 图片:u=19490195,3728415454&fm=173&app=25&f=JPEG.jpg

|

|

|